Цифровая эпоха достигла границы, где даже самые передовые технологии сталкиваются с непреодолимыми законами природы. Современные полупроводники — микроскопические кирпичики всей вычислительной индустрии — подошли к пределу своих физических возможностей. И именно сейчас, когда искусственный интеллект и сверхмощная обработка данных требуют всё больше вычислительных ресурсов, отрасль вынуждена искать новый путь. Что придёт на смену микрочипам?

Nvidia и предел миниатюризации

Ярче всего этот переход виден на примере Nvidia. Рыночная капитализация компании недавно превысила 5 триллионов долларов — рекорд для публичной компании. Флагманские процессоры Nvidia — это настоящие инженерные шедевры. Каждый крошечный чип, заключённый в пластиковую оболочку с тончайшими медными соединениями, содержит до 208 миллиардов транзисторов.

Цена одного такого чипа достигает 30 тысяч долларов, но и возможности соответствующие: объединённые в тысячи, они превращают дата-центры в вычислительные гиганты. Последние архитектурные прорывы Nvidia позволяют множеству чипов работать как единая система — как сверхмощный гипермасштабный компьютер.

Однако всё это — в пределах физики. Ведь процесс изготовления микросхем упёрся в фундаментальное ограничение, называемое ретикульным пределом.

Как работает литография — и почему она достигла предела

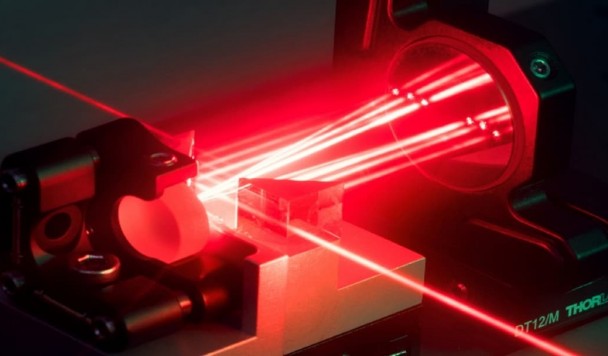

В основе производства микрочипов лежит экстремальная ультрафиолетовая литография (EUV). Эта технология, созданная голландской компанией ASML, использует гигантскую установку стоимостью около 380 миллионов долларов. По сути, это высокоточная оптическая система, которая «печатает» микросхемы, проецируя свет через фотомаски на кремниевые пластины.

Но даже столь совершенная техника не способна обойти законы физики. Ретикульный предел накладывает ограничение на размер единого кристалла — примерно 800 квадратных миллиметров. Увеличить вычислительную мощность теперь можно только разбивая систему на множество мелких чипов, соединённых кабелями, оптоволокном и сложнейшими упаковочными решениями.

Так появились «чиплеты» — миниатюрные модули, объединённые в масштабируемые кластеры. Они позволяют наращивать производительность, но взамен увеличивают сложность, энергопотребление и задержки при обмене данными.

Вычисления на уровне целого кристалла

Выход из этого тупика инженеры видят в интеграции на уровне всей пластины (wafer-scale integration). Вместо того чтобы вырезать из кремниевой пластины множество отдельных чипов, компании используют её целиком, превращая в единый гигантский процессор.

Одним из лидеров этого направления стала калифорнийская Cerebras Systems, разработавшая процессор WSE-3 (Wafer-Scale Engine 3). В нём — четыре триллиона транзисторов и в 7000 раз больше пропускная способность памяти, чем у лучших традиционных чипов. Память встроена прямо в кремниевую основу, что почти устраняет задержки и позволяет резко сократить размеры дата-центров.

Похожий подход пробовала Tesla в проекте Dojo, который, хотя и закрыт, вдохновил новые компании вроде DensityAI.

А корпорация Lam Research продвинулась в области электронно-лучевой литографии: её дочерняя Multibeam Corp. разрабатывает технологии, позволяющие наносить схемы на пластины большего размера, обходя ретикульный предел.

Все эти разработки намекают: привычная эра микрочипов подходит к концу. Новые архитектуры — монолитные, масштабные, ближе к биологическим системам, чем к кремниевым микросхемам прошлого века — могут полностью изменить представление о вычислительных мощностях.

Когда технологии wafer-scale интеграции и новые методы литографии дозреют, появятся компактные «дата-центры в коробке» — автономные вычислительные блоки, способные заменить целые залы серверов. Это не просто инженерное достижение, а возможный сдвиг, сравнимый с изобретением самого микрочипа.