Современный мир меняется стремительно — куда быстрее, чем наша собственная биология. Пока технологии, урбанизация и индустриализация набирают обороты, человеческий организм словно застрял в эпохе охоты и собирательства. И всё больше исследований указывают: многим хроническим заболеваниям и стрессам мы обязаны именно этому эволюционному несоответствию.

Ученые из Цюрихского университета решили разобраться, насколько резкие перемены Антропоцена — новой геологической эпохи, в которой деятельность человека стала главным фактором изменений планеты — влияют на физическое и психическое состояние Homo sapiens. Иными словами, выдерживает ли наше тело мир, который мы сами же и построили.

Эволюционная ловушка современности

Исследователи собрали данные о промышленном росте, урбанизации и состоянии человеческого здоровья. Картина вышла тревожной: снижение глобальной рождаемости, рост хронических воспалительных заболеваний, ухудшение репродуктивных показателей — всё это признаки того, что адаптироваться к новым условиям мы просто не успеваем.

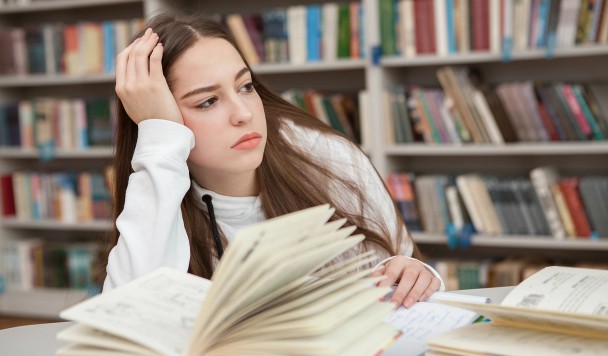

Ведь за считанные поколения человечество перескочило из мира редких опасностей в эпоху постоянного перегруза. Раньше угрозой мог быть раз в месяц появившийся хищник, и наши физиологические реакции прекрасно справлялись с такими эпизодами. Сегодня же «львы» вокруг нас никуда не уходят: шум городов, искусственный свет, загрязнённый воздух, микропластик, пестициды, плотные графики, социальные сети, десятки раздражителей в минуту.

Как объясняет руководитель группы Human Evolutionary EcoPhysiology профессор Колин Шоу, организм реагирует на офисные конфликты или пробки так же, как когда-то на реального хищника. Только теперь у этого стресса нет выключателя. Нервная система раз за разом запускает аварийный режим, но времени на восстановление не остаётся.

Последствия хорошо изучены: сбои в работе эндокринных систем, тревожные расстройства, ускоренное развитие хронических заболеваний и даже снижение продолжительности жизни. Парадоксально, но достижения индустриального мира — комфорт, медицина, доступность продуктов и товаров — одновременно подрывают иммунные, когнитивные и репродуктивные функции человечества.

Одним из самых обсуждаемых признаков эволюционного стресса стал глобальный спад качества спермы: снижение количества, подвижности и морфологии сперматозоидов. Факторы риска хорошо известны — ожирение, загрязнение окружающей среды, воздействие микро- и наночастиц, гормональные загрязнители.

Некоторые учёные даже задаются вопросом: не наблюдаем ли мы своеобразный естественный отбор? Однако Шоу подчеркивает: ждать сотни поколений, пока мы «эволюционируем устойчивость», — идея сомнительная и уж точно негуманная.

Способен ли человек адаптироваться быстрее?

Есть и оптимистичные данные. Новейшие методы генетического анализа показывают: человеческий геном куда пластичнее, чем считалось раньше. Мы умеем адаптироваться к экстремальным условиям поразительно быстро — в этом смысле люди действительно напоминают крыс или тараканов, отмечает генетик Карин Броберг из Каролинского института.

Но есть нюанс: у нас куда более сложный мозг и психика, что делает адаптацию к постоянным стрессорам особенно трудной. Генетические изменения — дело тысяч лет, а жить нужно сейчас.

Ученые сходятся во мнении: путь к решению лежит через пересмотр наших отношений с природой. Не как с декорацией для отдыха по выходным, а как с мощным инструментом для здоровья.

По словам Шоу, стоит рассматривать природные пространства как ключевую часть профилактики и терапии. Работа исследователей позволяет точно определить, какие природные стимулы — например, зелёные зоны, природные звуки или отсутствие визуального шумa — улучшают давление, состояние иммунитета или работу сердца. Эти данные могут и должны влиять на городское планирование.

Нужны два направления: перестраивать города так, чтобы они были здоровыми для жизни, и параллельно восстанавливать природные территории, где человек может отдыхать физиологически, а не только психологически.

Шоу признаётся: изучать неандертальцев было увлекательно, но проблемы современного человека требуют куда большего внимания — и куда быстрее. Мы создали мир, к которому ещё не приспособлены, но именно мы способны его изменить.

Хотя бы минимальный шаг, отмечают исследователи, доступен каждому: регулярное общение с природой. Для нервной системы это не прихоть, а реальная терапия, способная частично компенсировать давление городской среды.

Исследование опубликовано в Biology Reviews.