Учёные из Университета штата Огайо доказали, что обыкновенные грибы — например, японские шиитаке и шампиньоны — способны хранить цифровую информацию. Исследователи показали, что грибные ткани могут работать как биологические аналоги микрочипов, открывая путь к более экологичным и устойчивым вычислительным системам будущего.

Как работает грибной «чип»

Секрет кроется в мицелии — тонких нитях, из которых состоит тело гриба. Эти структуры, как выяснили исследователи, способны проводить электричество и сохранять «память» об импульсах. Именно это свойство и лежит в основе так называемых мемристоров — устройств, которые запоминают состояние электрического сигнала.

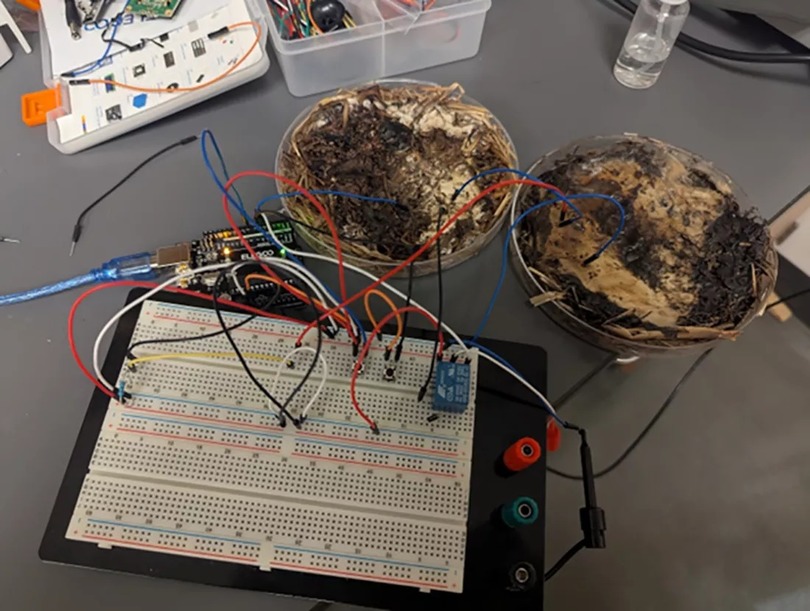

Если в обычных микросхемах такие компоненты делают из кремния, то здесь их роль играют органические материалы. Учёные вырастили грибы в лабораторных условиях, затем высушили их, сохранив внутреннюю структуру, и подключили к шляпкам и ножкам электроды. Подавая ток разной частоты и напряжения, они изучали, как гриб реагирует на электрические импульсы.

Результат оказался впечатляющим: грибные схемы могли переключаться между состояниями до 5850 раз в секунду, при этом сохраняя почти 90 % сигнала — почти как оперативная память компьютера. При повышении частоты эффективность снижалась, но учёные улучшили показатели, соединив несколько образцов в сеть. Такое «грибное соединение» начало вести себя похоже на нейронные пути мозга.

Почему это важно

Руководитель исследования, нейробиолог Джон ЛаРокко, отмечает: грибные материалы могут имитировать работу нейронов без постоянного питания. Это открывает перспективу для сверхэнергоэффективных вычислительных устройств.

В отличие от традиционных микросхем, производство грибных мемристоров не требует редкоземельных металлов и не связано с огромными энергетическими затратами. К тому же, они полностью биоразлагаемы — то есть не оставляют после себя электронного мусора.

По словам доцента кафедры электротехники Кудсии Тахмины, результаты исследования показывают, как природные системы могут вдохновлять инженеров на создание альтернативных вычислительных моделей. В условиях, когда производство электроники становится всё более ресурсоёмким, интерес к биоматериалам растёт стремительно.

Хотя пока речь идёт о лабораторных образцах, перспективы у технологии серьёзные. В будущем грибные схемы могут найти применение в встраиваемых системах, носимой электронике, аэрокосмических сенсорах и даже в компонентах, способных адаптироваться к внешним условиям — как это делает живой организм.

Учёные признают: предстоит решить множество инженерных задач, от унификации электрических свойств до уменьшения элементов до нанометрового масштаба. Но направление уже обозначено: грибные биочипы могут стать новым классом «живой» электроники, объединяющей вычислительную мощь и природную эффективность.