Швейцарские исследователи из лаборатории FinalSpark делают шаг в будущее, создавая процессоры из живых клеток. Эта область, называемая биокомпьютингом, объединяет биологию и информатику, превращая научную фантастику в реальную лабораторную работу. Цель проекта — научиться использовать нейроны как вычислительные элементы, подобно транзисторам, но с принципиально новыми возможностями.

Как создаются "мокрые" процессоры

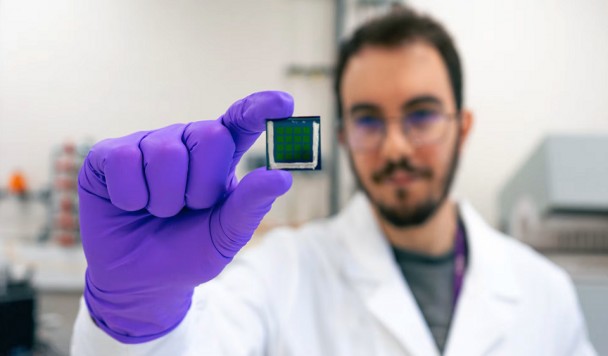

В основе технологии лежит идея "wetware" — компьютеров, собранных из сетей нейронов, выращенных в лаборатории. Учёные берут стволовые клетки кожи человека, закупленные у официальных поставщиков в Японии, и превращают их в органоиды — миниатюрные структуры, напоминающие мозг. Эти белые сферические образования содержат такие же клетки, как и человеческий мозг, но гораздо проще устроены.

На протяжении нескольких месяцев органоиды развиваются, после чего их подключают к электродам. Это позволяет посылать и принимать электрические сигналы между живой нейронной тканью и обычным компьютером. Когда исследователи отправляют сигнал с клавиатуры, органоиды отвечают импульсами, которые отображаются на графике — словно мини-ЭЭГ. Иногда активность внезапно прерывается, а потом следует короткая «вспышка» сигналов.

По словам сооснователя FinalSpark Фреда Джордана, учёные пока не до конца понимают, что именно происходит в такие моменты. Но эти эксперименты — первый шаг к обучению нейронов реагировать на стимулы и выдавать осмысленные ответы, аналогично алгоритмам машинного обучения.

Трудности выращивания живых процессоров

Создание и поддержание работы биокомпьютеров значительно сложнее, чем обслуживание кремниевых процессоров. В отличие от человеческого мозга, органоиды не имеют кровеносных сосудов, поэтому их питание и срок жизни ограничены.

Пока что нейронные мини-мозги FinalSpark живут до четырёх месяцев. Перед «гибелью» органоида исследователи часто фиксируют резкие всплески электрической активности, наблюдавшиеся уже более тысячи раз за последние пять лет. Как отмечает профессор нейротехнологий Саймон Шульц из Имперского колледжа Лондона, наука всё ещё далека от понимания, как правильно выращивать такие структуры.

Возможности и будущее биокомпьютеров

Несмотря на сложности, интерес к биокомпьютингу растёт во всём мире.

Так, австралийская компания Cortical Labs в 2022 году обучила свои нейроны играть в видеоигру Pong, а исследователи Университета Джонса Хопкинса используют лабораторно выращенные мини-мозги для разработки новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и аутизм.

По словам нейробиолога Лены Смирновой, биокомпьютеры не заменят кремниевые процессоры, но смогут дополнить их — например, в области моделирования заболеваний и снижения использования лабораторных животных.

Эксперты ожидают, что биокомпьютинг займёт узкую, но важную нишу, где традиционные технологии не справляются. Для Джордана же проект остаётся воплощением детской мечты.

«Я всегда любил научную фантастику. И теперь чувствую, что сам живу внутри книги», — говорит он.