Исследователи из Корейского института науки и технологий Тэгу-Кёнбук разработали ядерную батарею, способную преобразовывать радиацию в электричество на протяжении десятилетий. При этом она лишена традиционных рисков, связанных с ядерным излучением.

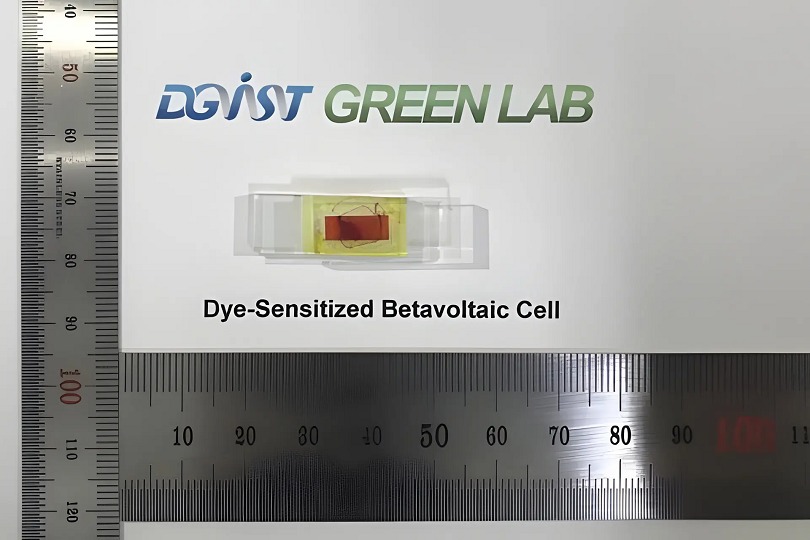

Эта батарея, получившая название краситель-чувствительная бетавольтаическая ячейка, использует бета-частицы — по сути, электроны высокой энергии. В основе технологии лежит радиоактивный изотоп углерод-14, испускающий эти частицы. Они взаимодействуют с полупроводником из диоксида титана, покрытым красителем на основе рутения, выбивая электроны и создавая электрический ток.

Период полураспада углерода-14 составляет около 5730 лет, что теоретически означает, что батарея сможет сохранять 50% своей мощности даже спустя шесть тысячелетий. Однако в реальных условиях срок её службы будет ограничен деградацией материалов.

Прототип устройства демонстрирует плотность мощности 20,75 нановатт на квадратный сантиметр при активности 1 милликюри и эффективности 2,86%. Проще говоря, это пока довольно низкий показатель. Батарея размером с аспирин обеспечивает лишь 0,4% от мощности, необходимой для работы карманного калькулятора. Для его питания потребовалось бы порядка 240 таких элементов.

Несмотря на это, батарея уже сейчас способна питать медицинские устройства, такие как контур питания кардиостимулятора, а также удалённые датчики для сбора данных. Её можно использовать в RFID-метках, микросхемах и для подзарядки конденсаторов, нуждающихся в кратковременных мощных разрядах. В будущем технология может найти применение в ряде сверхмаломощных устройств.

Разработчики подчёркивают безопасность батареи. Бета-частицы углерода-14 присутствуют в окружающей среде и даже в человеческом организме. Для их экранирования достаточно тонкого слоя алюминиевой фольги или даже бумаги. В отличие от литий-ионных аккумуляторов, подверженных перегреву и взрыву, эта технология не содержит горючих компонентов, что делает её потенциально более безопасной.

Стоит отметить, что концепция атомных батарей не нова. В 1954 году Комиссия по атомной энергии США представила первую радиоизотопную батарею на основе стронция-90, преобразующую энергию бета-частиц в электричество. В 1960-х годах радиоизотопные термоэлектрические генераторы (RTG) стали использоваться в космических миссиях, работая на основе альфа-излучающих изотопов, таких как плутоний-238. Первая такая батарея применялась в спутнике ВМС США Transit 4A — предшественнике современной GPS-навигации.

В наши дни компания Betavolt разрабатывает ядерную батарею на основе никеля-63 и алмазного полупроводника, способную проработать 50 лет. Британская компания Arkenlight ведёт исследования в области использования углерода-14 в алмазных батареях.

Хотя сама идея не нова, последние достижения в области материалов, эффективности и безопасности открывают путь к её практическому применению в повседневной жизни — без необходимости в ядерных реакторах.