Наличие вредоносных бактерий на поверхностях в больницах представляет серьёзную угрозу для пациентов с ослабленным иммунитетом. Однако учёные из Университета Ноттингема разработали инновационную краску, способную быстро уничтожать микробы и снижать риск распространения инфекций.

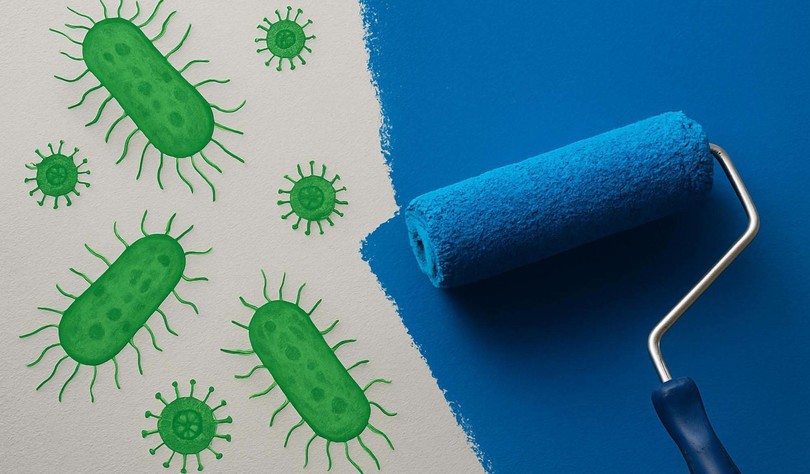

Подобные антимикробные покрытия, предназначенные для дверных ручек, поручней и других непористых поверхностей в медучреждениях, создавались и ранее. Они, как правило, содержали серебро, медь или золото. Однако, по словам исследователей, такие компоненты нередко оказываются дорогими, малоэффективными или недолговечными.

Новое покрытие разработано в сотрудничестве с британской компанией Indestructible Paint. В его состав входит традиционная прозрачная смола с добавлением 2% антисептического вещества широкого спектра действия — хлоргексидина диглюконата (CHX).

В лабораторных условиях исследователи смешали смолу с CHX, оставили их реагировать в течение 15 минут, после чего нанесли на стальные образцы и подвергли термообработке при температуре 60°C в течение 90 минут. Затем на поверхность нанесли растворы бактерий Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa, имитируя реальное загрязнение, и оставили сохнуть на 18 часов.

Результаты впечатляют: после анализа оказалось, что все три вида бактерий были полностью уничтожены. Учёные объясняют это тем, что CHX вызывает образование активных форм кислорода, которые разрушают защитную оболочку микробов. Напомним, что, согласно предыдущим исследованиям, S. aureus и E. coli могут выживать на поверхности из нержавеющей стали до шести и четырёх недель соответственно.

При этом краска с CHX практически не теряет прозрачности, устойчива к царапинам и надёжно сцепляется с поверхностью. Более того, никаких признаков вымывания активного вещества из покрытия со временем не обнаружено.

«Крайне важно разрабатывать подобные технологии, чтобы предотвратить передачу патогенных микроорганизмов уязвимым пациентам и противостоять растущей угрозе устойчивости к антибиотикам», — отмечает руководитель исследования доктор Фелисити де Коган.

Работа опубликована в журнале Scientific Reports.