Ученые уже давно работают над технологией термоядерного синтеза. По прогнозам, первый реактор будет запущен примерно к 2050 году. Но насколько опасна эта технология и какими могут быть последствия гипотетической катастрофы? Разберемся.

Деление против синтеза

Современные технологии атомной энергетики в основном основаны на процессе ядерного деления. В ходе этой реакции тяжелые атомные ядра, такие как уран, обстреливаются нейтронами и распадаются на более легкие ядра, высвобождая при этом большое количество энергии.

Одной из главных проблем энергии распада является радиоактивность отходов. Продукты распада часто оказываются значительно более радиоактивными, чем исходное топливо, и сохраняют свою активность на протяжении тысячелетий. Кроме того, крайне важно контролировать скорость реакции: малейшие сбои в системе могут привести к катастрофическим последствиям. История уже знает случаи аварий с тяжелыми экологическими последствиями, в частности - авария на ЧАЭС.

Противоположностью ядерного деления является ядерный синтез — процесс, при котором легкие элементы, в частности изотопы водорода, соединяются, образуя более тяжелые ядра и также выделяя большое количество энергии. Именно этот механизм лежит в основе энергии звезд, включая наше Солнце.

Насколько опасен термоядерный синтез?

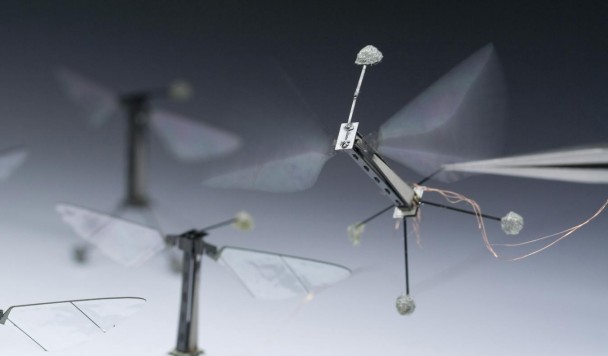

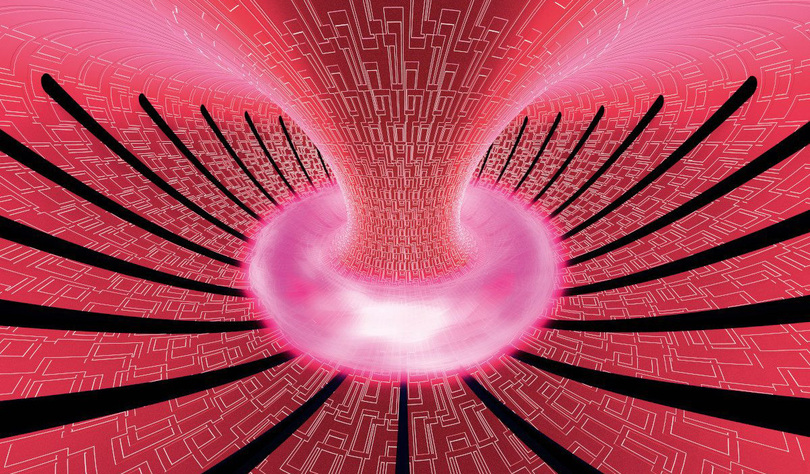

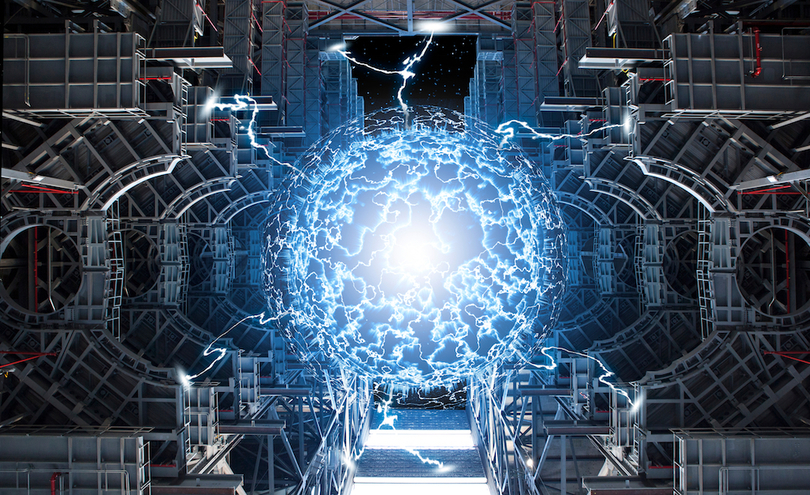

В отличие от деления, продукты синтеза гораздо безопаснее. Основным побочным веществом является инертный гелий, а возникающая радиация — незначительна и краткосрочна. Основная проблема при реализации термоядерной реакции заключается в создании условий для ее запуска. Для этого требуются температуры в миллионы градусов и эффективные способы удержания горячего вещества, чаще всего с помощью мощных магнитных полей.

Как и в любом промышленном процессе, риски при использовании синтеза существуют. Однако, в случае сбоя реакция автоматически прекращается, так как термоядерные условия крайне нестабильны. Поэтому потенциальные аварии на установках синтеза не могут привести к масштабным экологическим катастрофам, сравнимым с последствиями аварий на традиционных АЭС.

Худший сценарий

Даже при наихудшем варианте развития событий авария на реакторе термоядерного синтеза не превратится в новый Чернобыль или Фукусиму.

События могут разворачиваться следующим образом. Катастрофа начинается с нарушения магнитного удержания. То есть, нарушается структура магнитной ловушки - мощных магнитных полей, которыми термоядерная плазма удерживается в вакууме. Если система управления даст сбой — например, из-за короткого замыкания, повреждения сверхпроводящих магнитов или отключения питания — удержание может быть нарушено, и плазма соприкоснется со стенками реакторной камеры.

В отличие от деления, термоядерная реакция не является самоподдерживающейся без экстремальных условий. При контакте с материалом стенки сверхгорячая плазма моментально теряет энергию, охлаждается и реакция прекращается. Это не приводит к взрыву — скорее, к резкой остановке системы.

Если конструкция камеры будет повреждена, может произойти небольшой выброс водородных изотопов (дейтерий и тритий). Тритий радиоактивен, но его активность низка, а биологическая опасность — ограничена. Он быстро рассеивается в атмосфере и имеет короткий период полураспада (около 12 лет). Локальное загрязнение возможно, но оно не будет представлять угрозы даже на уровне города, не говоря уж о масштабах региона.

Наибольшую угрозу в случае аварии представляют пожары, механические разрушения, и возможные взрывы водорода, если он будет утекать в воздух в значительных объемах (подобно инциденту на «Фукусиме»). Однако количество топлива в реакторе — ничтожно мало по сравнению с традиционными АЭС.

Таким образом, с самом худшем случае последствия аварии будут сопоставимы с пожаром на крупном промышленном объекте, но не с ядерной катастрофой.